Kayla Velasquez/Unsplash, CC BY-SA

Les «fake news» font désormais l’objet d’une intense attention. On les nomme pudiquement en anglais comme pour suggérer qu’elles viennent d’ailleurs. L’opinion publique, les médias, le monde académique et les responsables politiques sont unanimes, voir de telles contre-vérités envahir l’espace public n’est pas acceptable.

Il y a un certain consensus sur la nécessité de combattre ce phénomène dont les conséquences sont perçues comme menaçant le fonctionnement politique. En France, le président de la République a annoncé lors de ses vœux à la presse, le 3 janvier dernier, son intention de légiférer sur le sujet.

C’est en effet à partir d’une élection, celle de Donald Trump à la présidence des États-Unis, que l’intérêt pour les fake news a pris une telle ampleur. Une polémique impressionnante s’est alors engagée autour de la propagande russe, supposée miner le fonctionnement de la démocratie américaine.

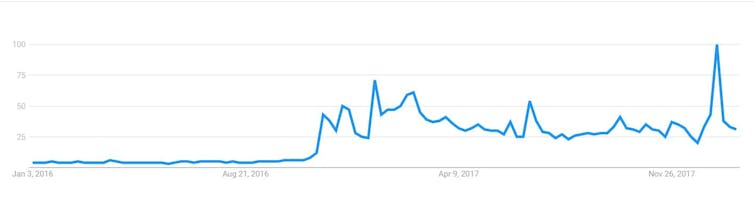

Les tendances publiées par Google Trends confirme clairement la date du début de ce phénomène dont l’intérêt politique et médiatique est resté fort depuis.

Google Trends

Une vieille histoire

Comment un tel intérêt a-t-il pu se développer aussi rapidement pour un phénomène par ailleurs bien connu, ancré dans l’histoire, pour une bonne part acceptée, et qui à certaines époques a été combattu ? La manipulation de l’opinion au moyen d’informations fausses par des responsables politiques, des entreprises ou des gouvernements est une activité dont le catalogue est épais, et l’époque contemporaine ne fait pas exception.

Le problème serait sans doute plus aisé si on pouvait ignorer sa possible réflexivité.

Une institutrice apprend à ses élèves à débusquer les fake news. Et ça marche. pic.twitter.com/6icbCWZjnQ

— Brut FR (@brutofficiel) February 11, 2018

Comment déterminer en effet que la campagne anti–fake news ne relève pas elle-même des fake news, par volonté d’amplification d’un phénomène marginal? L’objectif pourrait être d’atténuer les causes de certains évènements en les mettant sur le compte de la désinformation. Les Russes se défendent ainsi des attaques américaines en expliquant que leur intervention dans la campagne n’affecterait pas un résultat que des raisons de politique intérieure suffisent à expliquer.

La volonté de censure pourrait également constituer une motivation de limitation des fake news. Elles ne constituent donc en rien un phénomène nouveau, mais pour autant un aspect fondamental du problème a complètement changé: l’économie du contrôle de l’information.

L’économie des (fake) news

Cette question est peu abordée, probablement parce que l’idée de la liberté de l’information, qui se décline sous de multiples formes comme la liberté de la presse ou l’absence de censure sur Internet, impose un certain tabou sur la question du contrôle. Or, il n’y a pas de flux d’information sans contrôle. La liberté de la presse ne peut être garantie qu’au moyen du contrôle du fonctionnement économique et juridique.

Avec la société de l’information et l’émergence des grandes plates-formes d’intermédiation par lesquelles transite une part croissante des échanges mondiaux, quelque soit leur nature, le contrôle des flux d’information a radicalement changé. Le volume des informations a crû exponentiellement.

Le nombre de personnes en capacité de produire des informations est passé de presque personne à presque tout le monde. L’unité de temps est descendue à la nano-seconde.

Le 15 février, la @SorbonneParis3 accueille le colloque organisé par la @CPUniversite et @FR_Conversation : "L' Université comme rempart aux "fake news".

Informations et inscription ici > https://t.co/G3KKwpCE9i pic.twitter.com/5xfmn0NKib— Université Sorbonne Nouvelle (@Sorbonne_Nvelle) February 12, 2018

Les flux se sont diversifiés et sont définitivement sortis des canaux qui étaient les leurs il y a un quart de siècle, pour transiter désormais par les plates-formes numériques globales.

Le contrôle des informations, des données de manière générale, que ce soit à l’état statique, stocké dans un centre de données, ou à l’état dynamique, en mouvement dans un réseau, est l’un des défis technologiques de notre époque. La numérisation massive a permis de nombreux services nouveaux et dans le même temps a ouvert un nouveau champ de risques, liés à la fuite des données, que ce soit pour des raisons accidentelles ou comme résultat d’attaques malicieuses.

Le Forum économique mondial, estime dans son rapport 2018 sur les risques globaux, que les fraudes et vols de données figurent parmi les risques dont la probabilité est la plus forte après les événements climatiques extrêmes, les catastrophes naturelles et les cyberattaques.

L’économie des fake news s’inscrit donc dans une problématique bien plus générale de contrôle des données, qui inclue de très nombreuses dimensions comme la protection des données personnelles et de la vie privée, la protection des données institutionnelles dont des acteurs comme Wikileaks rendent public les fuites, la protection de la propriété intellectuelle, le droit à l’oubli, la censure politique, etc.

Cette insécurité de l’information est généralisée et menace autant les individus que les sociétés, les administrations ou les États.

Recherche de transparence

Par ailleurs, notre époque revendique une transparence à la fois de l’action publique, par la publication par défaut de l’ensemble de ses données qui ne bénéficient pas d’une protection particulière empêchant leur libre circulation, et également des traitements algorithmiques opérés sur les données par les grands opérateurs, en général privés. Pour l’action publique, le mouvement d’ouverture des données publiques est en marche dans de nombreux pays.

Pour les algorithmes, c’est plus compliqué, seuls des principes assez généraux sont publiés par certains opérateurs qui annoncent parfois des changements dans leur politique d’amplification de l’information.

Comme de nombreux flux sur la planète – humains, financiers, pollutions bactériologiques ou chimiques, produits fissiles, etc. – les flux de données traversent les frontières et échappent en bonne partie au contrôle non seulement des États sur leur territoire, mais au-delà bien souvent aux acteurs légitimement concernés. Ainsi, dès lors que les plates-formes deviennent des acteurs incontournables dans la diffusion et l’amplification des informations, fausses ou avérées, qui touchent directement la multitude, elles deviennent un interlocuteur essentiel des États dans le contrôle des flux et leur limitation.

Les discussions sont plus simples dans le cas national, même si bien sûr il existe des tensions et si les divergences d’intérêts peuvent être fortes. Comment mieux résumer la situation qu’en citant Zuckerberg, qui dans la continuité, de la déclaration d’indépendance du cyberspace de Barlow de 1996, affirmait en début d’année :

«Facebook has a lot of work to do – whether it’s protecting our community from abuse and hate, defending against interference by nation states…» : «Facebook a beaucoup de travail à faire – que ce soit dans la protection de notre communauté contre les abus et la haine, mais aussi dans la défense contre l’ingérence des États-nations.»

Deux pays dominent leur sphère numérique avec leurs propres plates-formes, les États-Unis et la Chine. Dans ces deux pays, une culture particulière relative à la circulation des informations est mise en œuvre par les plates-formes nationales.

Pour les États-Unis, respectueuse d’une liberté d’information très forte, dans l’esprit du premier amendement de la Constitution, et en Chine, respectueuse au contraire d’un filtrage important de l’information. Alors que certains pays

connaissent un équilibre entre plates-formes nationales et étrangères comme la Russie et la Corée, d’autres comme l’ensemble des pays d’Europe dépendent de plates-formes étrangères.

En France

La France, comme les autres pays d’Europe, après avoir défendu une idéologie libertarienne de l’Internet se voit aujourd’hui contrainte de recourir aux plates-formes américaines pour obtenir le filtrage d’informations sur son territoire national. Mais deux problèmes sérieux se posent.

Le premier c’est que la notion de territoire n’a de sens que si on fait coïncider les frontières politiques et numériques, ce que la Chine fait dans une certaine mesure, mais que l’Europe réprouve.

L’autre difficulté, c’est que faute de faire coïncider les territoires politiques et numériques, il faut être d’accord sur le filtrage proposé. Or force est de constater qu’entre l’Europe et les États-Unis deux visions antagonistes s’affrontent comme le montre bien le problème de la mise en œuvre du droit à l’oubli, cher aux Européens, ou la censure sur Facebook d’œuvre comme l’Origine du monde de Courbet. La polémique entre la Russie et les États-Unis est loin d’être close et pourrait conduire également à plus de contrôle.

La question des fake news est donc loin d’être simple à régler ni d’un point de vue technique, ni d’un point de vue politique. Elle intervient dans un contexte post-politique, où les idéologies semblent avoir laissé la place à une rationalité économique universelle, qui affaiblit le point de vue au profit de la Vérité. À l’inverse, le débat fondamental sur le climat, tout comme les productions scientifiques en général, sont désormais confrontés à une très forte politisation, qui les réduit à l’état d’opinions. La montée en puissance de la censure et du contrôle de l’information qui touche aujourd’hui la plupart des canaux d’information sur toute la planète, accompagne une transformation plus générale du politique au niveau global.

![]() Il peut être utile de rappeler la devise du Washington Post, «Democray dies in darkness».

Il peut être utile de rappeler la devise du Washington Post, «Democray dies in darkness».

Stéphane Grumbach, Senior research scientist, Inria

This article was originally published on The Conversation. Read the original article.